Conférence donnée par Christophe Corbier,

le 18 octobre 2015, au Cercle National Richard Wagner – Paris

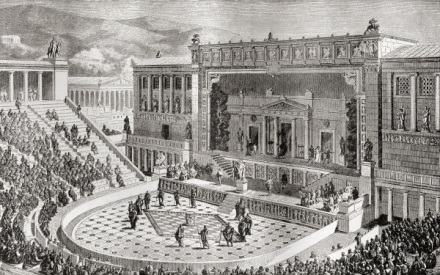

Pour nous, Wagnérophiles abreuvés de mythes celtes et nordiques, le rapprochement de Richard Wagner avec le monde du sud et du soleil a un petit côté déroutant. C’est que notre siècle a perdu cette proximité avec l’univers grec classique, alors qu’au début du XXe, le rapprochement entre tragédie grecque et Musikdrama était évident, par exemple pour Baudelaire ou Nietzsche. Pour Stéphane Mallarmé, l’œuvre de Wagner représentait une renaissance des conditions dans lesquelles la tragédie grecque avait vu le jour. Pearl Cleveland Wilson publia, aux États-Unis, en 1919, Wagner’s Dramas and Greek Tragedy, qui établissait un parallèle systématique entre tragédies et drames wagnériens. Il est vrai que cet art, qui réunissait musique, danse, poésie et déclamation, avec une présence puissante du chœur, était bien, en son essence, un art total !

Il semble que l’intérêt de Wagner pour la tragédie grecque (on parle ici essentiellement du siècle classique) remonte à l’adolescence ; en tous cas, il ne l’a jamais quitté, comme en témoigne le journal de Cosima. Non seulement il avait lu Platon, Eschyle ou Aristophane, mais il avait, dans sa bibliothèque, les travaux les plus célèbres de son temps, ceux d’un philologue très connu, August Boeckh, ainsi que ceux d’un archéologue et philologue, Karl Otfried Müller. Sa connaissance de l’hellénisme est donc à la fois puisée à la source et dans les traités des spécialistes.

Pour Wagner, la civilisation grecque tient une place à part dans la civilisation. Dans Art et Révolution (1849), il a tenté de définir l’essence de l’esprit grec. Il y a d’abord Apollon, dieu viril et « dorien », dont l’union avec Dionysos permet de créer l’art majeur : le drame. Le théâtre moderne est, pour Wagner, dans une impasse, puisqu’il faut le dépasser en réintégrant la musique au théâtre. Dans Opéra et Drame (1851), il déplore la dissolution de l’unité primordiale de l’art : poésie, danse, musique. Tout autant que le théâtre moderne, il déteste le ballet romantique. Il n’aime pas le roman réaliste ; pour lui, Goethe a échoué quand il s’est tourné vers le roman. Mais il aime Shakespeare, qui, selon lui, a dépassé les Grecs en disséminant le chœur (dont Wagner regrette la disparition) dans une série de personnages secondaires.

S’agit-il donc de singer la tragédie grecque ? Pas du tout, et Wagner s’est gaussé de ceux qui prétendaient composer une musique « à la grecque ». Il faut aller plus loin ! L’étape ultime serait d’arriver à la « musicalisation » totale du drame. Pour le Wagner révolutionnaire, le monde grec est entaché par l’esclavage ; il n’est pas question de revenir en arrière : « non, nous ne voulons pas redevenir grecs, ce que les Grecs ne savaient pas, nous, nous le savons ». Il s’agit néanmoins de s’inscrire dans une continuité historique, idée qui sera reprise chez les historiens, et même en exergue du roman Aphrodite de Pierre Louÿs, en 1896 : « notre art moderne n’est qu’un maillon dans la chaîne de l’évolution artistique commencée chez les Grecs »

Pour Wagner, le passage vers Eschyle se fait via Gluck et son Iphigénie en Aulide (inspirée par Racine, représentée pour la première fois en 1774). La réforme de l’opéra voulue par Gluck, abandon de la virtuosité vocale au profit de la déclamation, mise en valeur de l’orchestre, va, en effet, tout à fait dans le sens voulu par Wagner. Ajoutons qu’il apprécie aussi beaucoup Spontini et sa Vestale, qui, pour lui, « accomplit l’œuvre de Gluck ».

On ne sait pas exactement quand Wagner découvre Gluck, mais on sait qu’en 1843, il dirige Armide à Dresde. Cependant, l’année décisive est l’année 1847, moment où il interprète une version révisée d’Iphigénie en Aulide, qu’il a réalisée l’année prédente. Il grossit considérablement l’orchestre, ajoute cuivres, vents… Créée en 1847, à Dresde, cette version sera régulièrement donnée jusqu’aux années 1950 : les orchestres de tradition germanique enregistreront souvent l’ouverture dans la version de Wagner. Nous écoutons cette ouverture, par le Philharmonique de Vienne, dirigé par Wilhelm Furtwängler ; on croirait entendre parfois du Beethoven. (NDLR, qui aime beaucoup Gluck mais peu le baroque : c’est super !)

On l’a vu, Wagner déteste l’opéra à la mode, de Rossini à Meyerbeer. Pour ces deux là – on sait que Wagner n’a pas toujours été, ni très élégant, ni très impartial –, il y a aussi une certaine jalousie, car ils triomphent à Berlin quand lui-même a tant de mal à s’imposer. Bref, il va réserver ses flèches empoisonnées à l’Antigone de Félix Mendelssohn (1841). L’antiquité est à la mode ; la guerre d’indépendance grecque de 1821 a enflammé les artistes ; sous la Révolution, auparavant, David avait peint de grandes compositions historiques inspirées de l’Antiquité. Dans l’Antigone de 1841, les costumes et les décors sont « à l’antique », et la musique « à la grecque », car Mendelssohn s’est adjoint la collaboration d’August Boeckh pour en restituer les rythmes. L’aspect antique, c’est surtout qu’il n’y a que des hommes qui chantent ! Nous écoutons un chœur (NDLR : c’est surtout germanique, dans le pire sens du terme !). En 1872, Wagner ricane en écrivant à Nietzsche qu’il s’étonne qu’avec sa « compétence philologique », Mendelssohn ait osé ajouter sa musique. Et, en 1851, il évoque un souvenir sur Spontini : on parvint à emmener Spontini voir Antigone, mais il sortit promptement de la salle, déclarant : « C’est de la Berliner Sing-Academie, allons-nous-en. ».

à l’époque romaine

Wagner va ensuite faire jouer à l’orchestre le rôle autrefois dévolu au chœur. Et, quant aux mythes, il va plus rechercher les grands mythes populaires universels que des thèmes grecs proprement dit. Le Vaisseau Fantôme, c’est l’Odyssée, mais c’est aussi le personnage médiéval du Juif Errant – le personnage féminin a alors disparu. Lohengrin peut évoquer Zeus et Sémélé, tout aussi bien que l’Être inconnu des légendes nordiques.

Pour terminer, l’apogée de l’exaltation de la tragédie grecque correspond à l’action du jeune Nietzsche, qui associe la tragédie d’Eschyle à Tristan et Isolde. Et cela, on peut dire que c’est Nietzsche, qui avait lui aussi une vaste culture hellénique, puisqu’il était l’un des meilleurs jeunes philologues de sa génération, qui l’a le mieux compris et analysé à l’époque de La Naissance de la Tragédie.

Anne Hugot Le Goff